進化とあゆみ、いのちのたび。

地球誕生から46億年、生命誕生から40億年。

変わりゆく環境の中で生命は多様に進化を遂げてきました。

そして私たち人類も、その長い歴史の一部にすぎないこの時代に新たな物語を紡いでいます。

北九州市立自然史・歴史博物館(いのちのたび博物館)では、

こうした壮大な生命の進化や人類のあゆみを体感できます。

さぁ、いのちのたびに出かけましょう。

自然史ゾーン

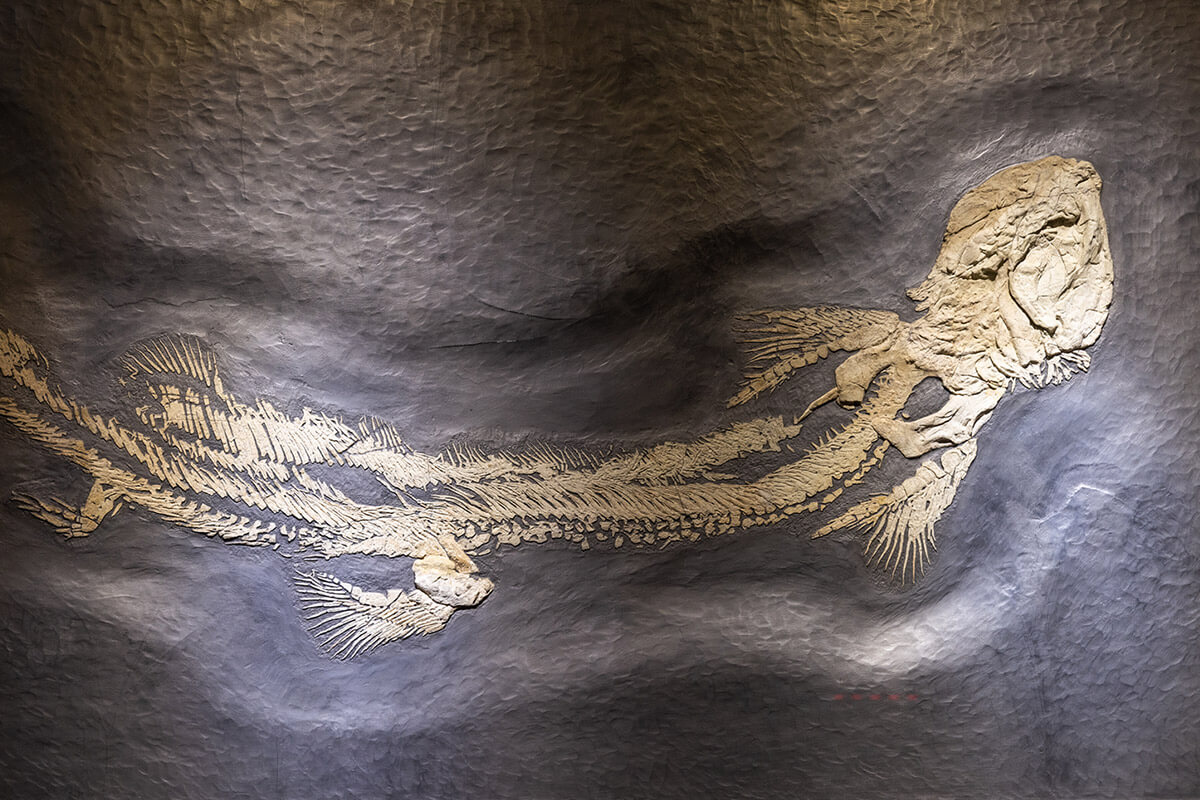

自然史ゾーンでは、太古からの生きものの進化や、現在の地球上にすんでいる多様な生きものを豊富な実物資料によって紹介します。

また、北九州市とその周辺で見つかった数多くの化石や鉱物・岩石、現生の生きものの標本などを展示し、私たちが暮らす北九州の太古から現生の特色のある自然を解説します。

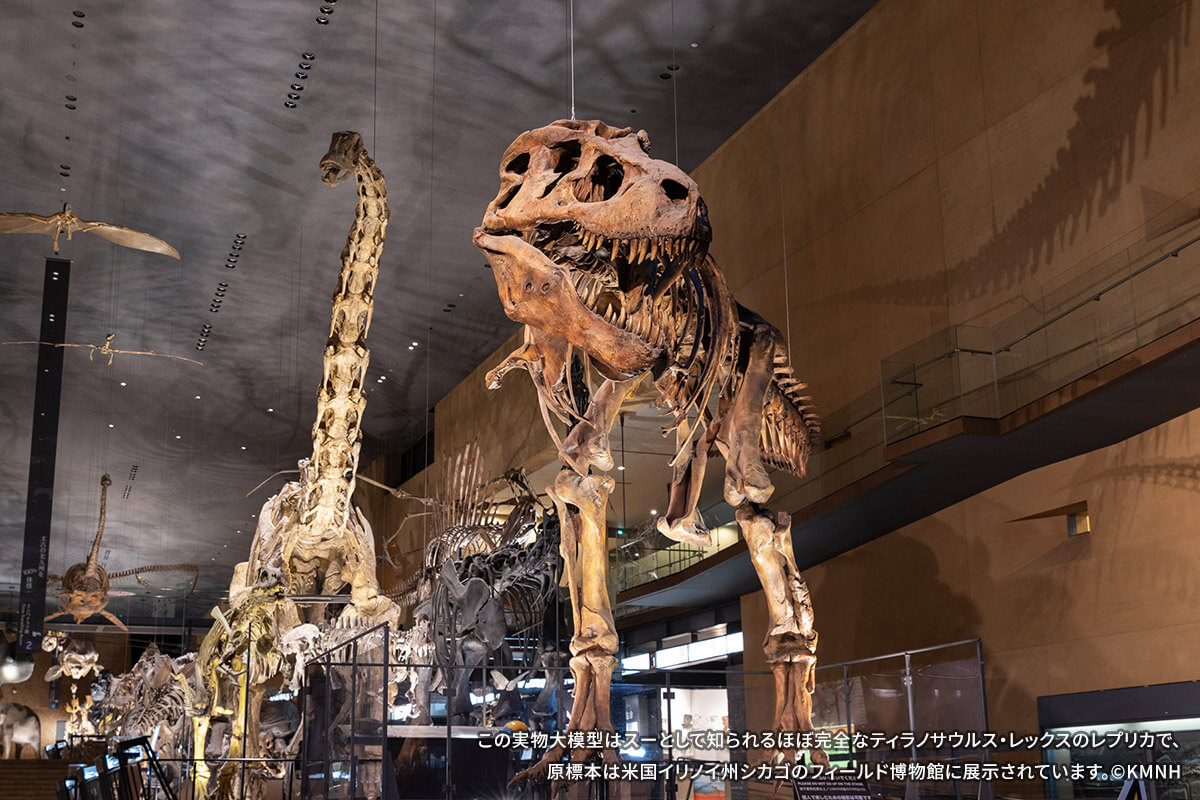

大迫力の恐竜たち

アースモール

地球上の生命は今から約40億年前に最初に現れて以来、多くの種が出現し、進化し、絶滅してきました。このアースモールでは、地球上に現れた生物のうち代表的なものを紹介しており、生命の変遷ををたどることができます。

アースモールの展示はおおよそ時間が経過した順に配列してあります。そしてアースモールの一番奥があなたのいる現在です。

地球の形成

地球の成り立ちや構造、地球で起きるさまざまな地学現象、地球の代表的な鉱物や岩石を紹介しています。地球は、約46億年前に微惑星の衝突と合体により形成されました。初めは全体が溶けた「マグマオーシャン」と呼ばれる状態でしたが、徐々に冷えて地殻、マントル、コアが形成されました。地表では、海洋と大気が形成され、生物が誕生しました。地球は現在でも活動的であり、地表付近ではプレート運動や火山活動などの地学現象や多種多様な鉱物・岩石が見られます。

古生代

カンブリア紀からペルム紀までの地質時代からなる古生代は、「無脊椎動物の時代」と呼べるほど無脊椎動物が繋栄しました。カンブリア紀には生物は爆発的な進化をとげ、主な動物の祖先が出現しました。その中には脊椎動物の祖先も含まれます。シルル紀には植物が陸上に進出し、デボン紀には両生類や昆虫類が出現しました。さらに、石炭紀には爬虫類が出現しました。生物は、古生代を通して陸上へと生活の場を広げていきましたが、ペルム紀末には史上最大の大量絶滅を迎えます。

中生代

中生代は、「恐竜の時代」とも呼ばれています。アースモールの中央にはジュラ紀と白亜紀の多くの種類の恐竜骨格を中心に展示しています。中生代の地球の気候は温暖で、この時代に哺乳類や鳥類が出現しました。中生代の末に大きな環境の変化があって、アンモナイトや鳥類以外の恐竜などが絶滅しました。その原因として、小惑星が地球に衝突したためという説が有力です。

新生代

新生代は「哺乳類の時代」とも呼ばれています。ブロントテリウムなどの古い型の哺乳類が、シカなどの新しい型のものに代わってきました。わたしたちが出現したのは、新生代の中でもかなり時代が進んでからです。新生代という時代には現在も含まれます。

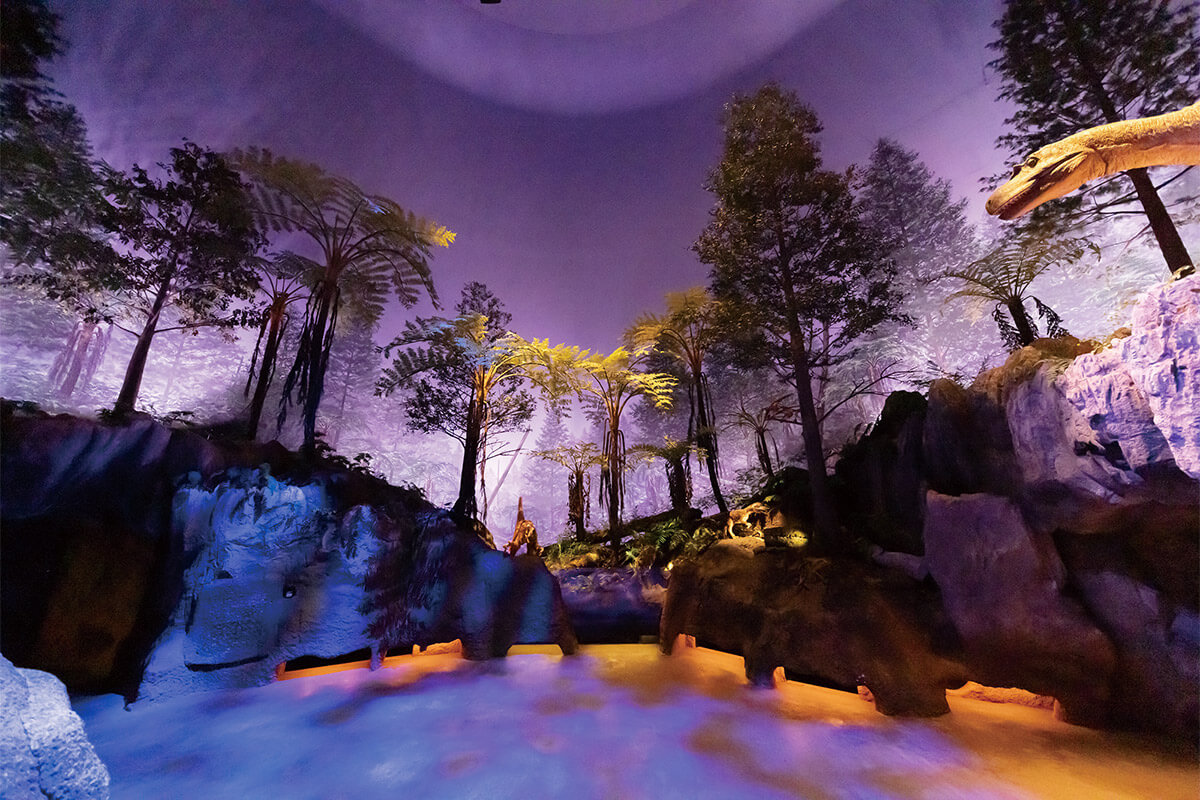

恐竜が動く!

エンバイラマ館

エンバイラマ館は、太古の北九州地域の環境を復元した「白亜紀ゾーン」と、その復元に用いられた化石・岩石等の標本などを展示した「リサーチゾーン」で構成されています。白亜紀ゾーンのホールは中生代白亜紀前期の北部九州を再現したジオラマで、光や音、 風で太古の一夜を体感できる演出をお楽しみいただけます。

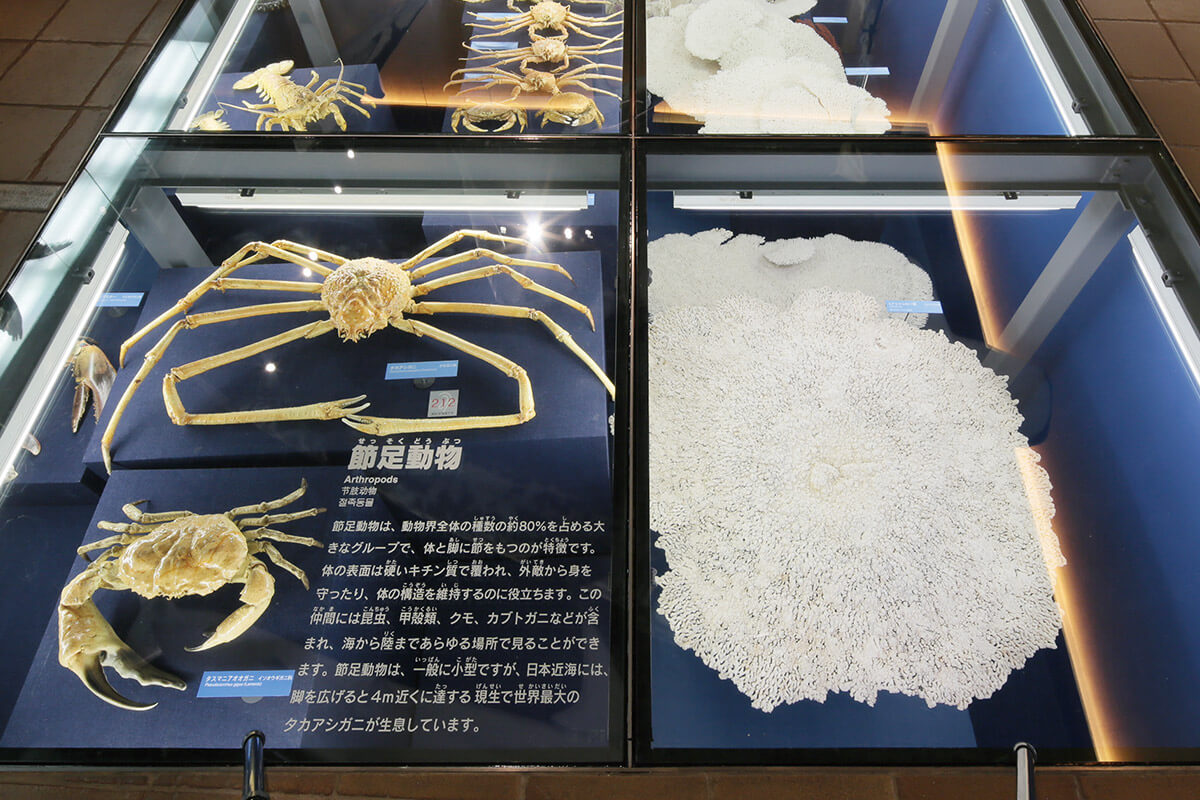

たくさんの生物を展示

生命の多様性館

生命はその誕生以来、常に変化する地球環境の中で進化を続けています。現在の地球上でみられる生物多様性は、そうした進化の結果として形成されたものです。細菌など目に見えないようなものから巨大なクジラに至るまで、大きさも形も様々な生きものたちが私たちと共に暮らしています。生命の多様性館では、これらの生きものたちの多様な世界を豊富な実物標本で紹介しています。

北九州の自然をジオラマで

自然発見館

九州島は日本の南西部に位置し、温暖な気候と照葉樹林で特徴づけられます。九州島の北端にある北九州は、入り組んだ海岸線と背後の山地に恵まれ、その多様な環境は多くの生きものたちを育んできました。さらに、日本列島と大陸との接点にあたることから、遠い過去から現在まで生きものたちの移動の経路にもなってきました。ここでは、北九州の代表的な自然をジオラマや標本で紹介します。

歴史ゾーン

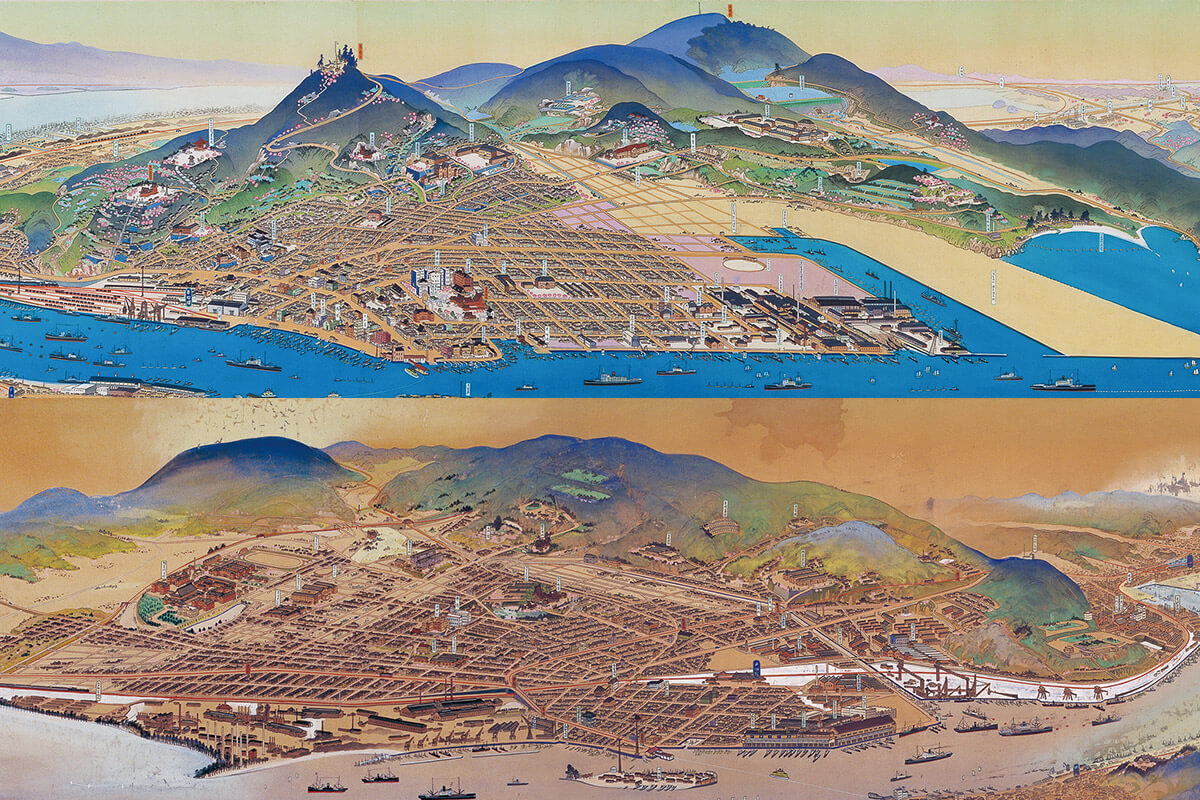

歴史ゾーンでは、旧石器時代から現代までの北九州地域の人びとの暮らしや営みとその移り変わりを様々な歴史資料をとおしてみていきます。

北九州は中国や朝鮮半島に近く、関門海峡に臨み、九州の玄関という位置にある交通の要所で、日本の歴史のなかで重要な役割を果たしてきました。そのなかで育まれた独自な歴史や文化について、博物館が所蔵する貴重な実物資料、複製資料、ジオラマなどをもとに紹介します。

北九州の祭り・文化

カルチャー

モール

人びとは日常生活のなかで出会う災難や自然災害は神々の怒りによって引き起こされると信じ、それを防ぐために神々を盛大にもてなし、慰める祭りをおこなってきました。北九州市にも多くの祭りが受け継がれ、特に「小倉祇園太鼓」「黒崎祇園行事」「戸畑祇園大山笠行事」は北九州市の三大夏祭りとして親しまれています。また、北九州市や日本の美術工芸品の粋を集めた“ヒストリーアートギャラリー”もあります。

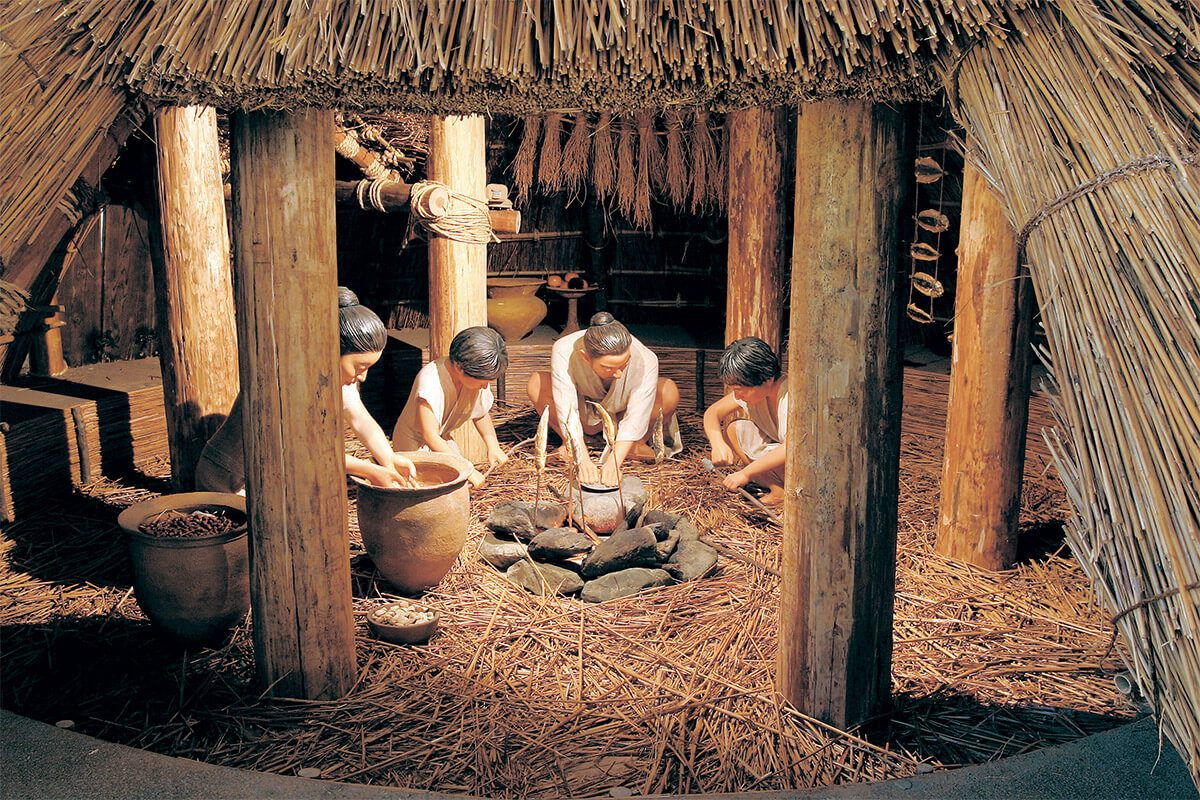

暮らしと風俗の体験

探究館

弥生時代の竪穴住居を復元し、昭和30年代の八幡製鉄所の社宅を再現して、さらに音響や映像による演出を加え、当時の暮らしと風俗を体感できるコーナーです。

北九州の人びとの歩みと交流

テーマ館

北九州は中国大陸や朝鮮半島に近く、また、九州と本州を結ぶ交通の要衝に位置しています。古くから海路や陸路を通じて多くの人びとや物が行き交い、各時代を通して日本の経済や文化に大きな役割を果たしてきました。北九州の歴史や文化はこのような地勢とともに育まれてきました。ここでは「路」というテーマで北九州の歴史を紹介します。

旧石器時代から古墳時代の北九州

平安・鎌倉・室町時代の北九州

江戸時代の北九州

明治時代以降の北九州

明治時代の暮らしと民家のしくみ

文化学習園

明治時代に建てられたという北九州市内の農家を調査した平面図を参考に、日常生活の中心となる母屋の一部分を再現しています。屋内には、炊事場のある土間 (ニワ)、囲炉裏のある居間、表の間があります。当時の暮らしや民家のしくみを知ることができる場所になっています。

![北九州市立自然史・歴史博物館[いのちのたび博物館]](/assets/img/common/logo.svg)